希特勒的“世界之都”——从柏林到日耳曼尼亚

来源:乐鱼体育官网下载 发布时间:2023-12-10 06:25:41

柏林作为“世界之都”将只能媲美古埃及、古巴比伦或古罗马,而不是伦敦和巴黎!

纳粹党上台后,希特勒在积极备战的同时,认为当时的柏林规划与建设太过守旧和落伍,有必要通过重新规划和建设让柏林超过巴黎、伦敦和华盛顿特区,并且超过它们。希特勒在《我的奋斗》中,曾这样定义现代化城市:“与古典时期所不同是,城市不仅只是一种标志,其应该是‘荣耀的丰碑,以其宏伟的建筑和布局向公众展示国家获得重新强大。这些宏伟的地标性建筑将成为国家社会主义国家的象征。’”

为了实现心中的梦想,希特勒从1935年开始筹划对柏林进行重新规划和建设,并最终形成了“世界之都日耳曼尼亚”(Welthauptstadt Germania)这一疯狂的新柏林规划项目。

事实上,“世界之都日耳曼尼亚”并不是纳粹所创造出来,而是在战后历史学家对纳粹谋求世界霸权时柏林建设的一种“巨像化”比喻。希特勒本人重未用这2个词汇同时描述新柏林,他要么称其为“帝国首都”(Reichshauptstadt),要么称其为“日耳曼尼亚”。

曾担任希特勒身边工作人员的德国行政法学家亨利·皮克(Henry Pick),在其出版于1968年的《元首大本营席间闲谈》(Tischgespräche im Führerhauptquartier,英译版书名为《希特勒的席间闲谈》),称希特勒在1942年6月8日的一次谈话中要将新柏林更名为“日耳曼尼亚”,并将其建设成“大日耳曼尼亚世界帝国”(Grossgermannisches Weltreich)的焦点:

“正如巴伐利亚人和普鲁士人曾深受俾斯麦的‘德意志问题’的影响,欧洲大陆的日耳曼人民亦必须系统性地引向日耳曼思想。他认为将帝国首都柏林更名为‘日耳曼尼亚’的想法非常好,其可以显著推动日耳曼思想在欧洲的影响。尽管各日耳曼尼亚种族核心存在着很大的空间距离,但‘日耳曼尼亚’作为帝国首都,以其典型的形式给日耳曼民众带来团结的心灵纽带。”

“柏林作为‘世界之都’将只能媲美古埃及、古巴比伦或古罗马!而不是与伦敦和巴黎”

纳粹德国首席建筑设计师阿尔贝特·施佩尔则将希特勒的这两个词融为一体——“帝国首都日耳曼尼亚”,但后来在其1969年出版的回忆录中用到了“世界之都日耳曼尼亚”这个词。尽管如此,希特勒内心仍将重建后的柏林视为战争胜利后建立一个“大日耳曼尼亚世界帝国”的首都,而“帝国之都日耳曼尼亚”则是“帝国首都整体建设方案”的一个宏伟名称。

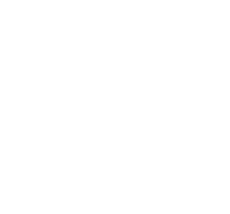

■ 1934年,希特勒与首席设计师施佩尔(左)和另一名建筑设计师一道设计纽伦堡帝国党代会会场。

■ 1943年6月4日,希特勒在元首大本营向施佩尔颁发“弗里茨·托特”戒指。1942年2月8日,帝国军备部长弗里茨·托特死于空难后,希特勒任命施佩尔为帝国军备部长。

为了迎接1936年柏林奥运会(第16届奥运会),并将这届奥运会作为纳粹向世界展示国家建设的橱窗,德国修建了可以容纳11万观众的柏林奥林匹克体育场。史学界通常将这座球场作为纳粹“柏林改造计划”的第一步,尽管施佩尔后来在1937年9月在纽伦堡的纳粹党帝国党代会开工建设一座可容纳40万观众的体育场——德意志体育场(Deutsches Stadion),意图让其变成全球最大的体育场。

■ 1936年柏林奥运会主会场——柏林奥利匹克体育场。现为柏林赫塔足球队的主场。

■ 1938年3月21日,希特勒在施佩尔的陪同下来到纽伦堡附近的一处山坡,视察“德意志体育场”验证工程工地。

1937年1月30日,希特勒下令成立以施佩尔为建设总监的“帝国首都建设总监察处”(Generalbauinspekors für die Reichshauptstadt,简称GBI),负责帝国首都柏林的总体建设改造工作。

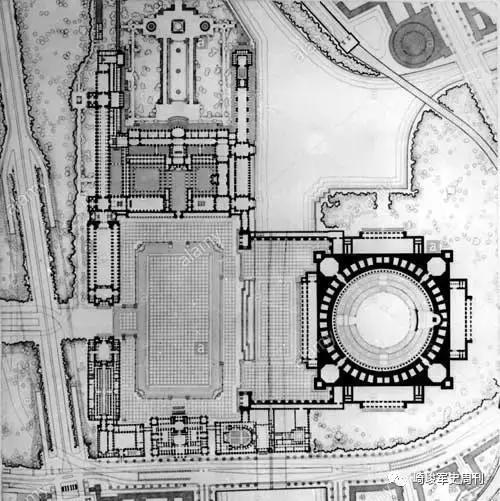

施佩尔的柏林改造计划从1935年开始陆陆续续修改到了1943年,大体的方案依托2条交叉的宽阔交通轴线条环线道环线,以此分流城市核心区域的交通。两条轴线的中心点规划建设一座用作中央集会地的“大会堂”(Grosse Halle,又称“人民大会堂”)。南北轴线计划建设为一条景观大道。施佩尔还计划在柏林西郊的格鲁讷森林(Grunewald)建立一座大学城,并在柏林东部和南部建设新的城区。

东西轴线公里长的柏林东西轴线从柏林西郊的武斯特马克(Wustmark)出发,贯穿陆军大街(Heerestrasse)、阿道夫·希特勒广场(前帝国总理广场、现特奥多尔·霍伊斯广场)、皇帝大道(Kaiserdamm)和俾斯麦大街、克涅广场(Knie,今恩斯特·罗伊特广场)、柏林技术学院、夏洛滕堡大街(Charlottenburger Chaussee,今6月17日大街)、大星广场(Grosser Stern)、勃兰登堡门、菩提树下大街、法兰克福门和法兰克福大道。

根据希特勒的要求,东西轴线的东部延长线后来被取消,在博物馆岛(Museuminsel)的部分博物馆建筑物区域增加宽度,并计划在施普雷运河北段的“铜渠(Kupfergraben)”畔建设一座“世界大战博物馆”(Weltkriegsmuseum)和一座“人种学博物馆”(Rassekundemuseum)。

■ 美剧《高堡奇人》剧照,日耳曼尼亚东西轴线上的大星广场和远处的“人民大会堂”。

南北轴线公里长的南北轴线将成为新柏林的核心景观大道,其核心区域为北面在莫亚比特区(Moabit)北部修建一座宏伟的火车北站,在城南滕普霍夫(Temelhof)巴本大街火车站(Bhf. Papestr,今柏林南十字火车站)位置上修建一座同样宏伟的火车南站。火车北站旁将修建一座1200米长、400米宽的倒影池,用于映衬其南面壮观的“人民大会堂”。这座水池将比美国首都华盛顿的林肯纪念堂倒影池大15倍。

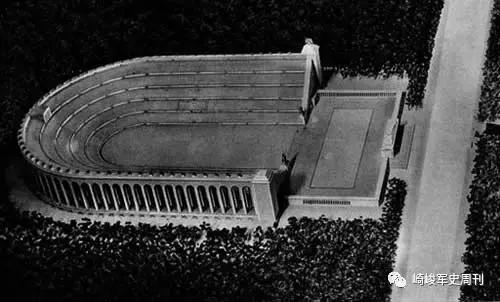

柏林南北轴线米,南站前方为一座宏大的凯旋门。这座凯旋门设计蓝本为巴黎凯旋门,设计高度达117米,宽度为170米,将镌刻上所有一战德国阵亡将士(180万人)的名字,并装饰由著名雕塑家阿诺·布雷克(Arno Breker)创作的雕塑。二战爆发后,希特勒决定凯旋门的建设工作延期至赢得战争以后,以节约战略物资。

为验证柏林地区湿软的土层能否承载新柏林所规划的超级工程(尤其是庞大的凯旋门),施佩尔在滕普霍夫机场西北方向建设了一个名为“承重体”(Schwerbelastungskörper)的巨型混凝土结构验证建筑。这座圆柱体“承重体”于1941年建成,耗资约40万帝国马克。“承重体”有一个直径11米的基柱,深埋于地表以下18.2米处,其内部空间安装了一些测试沉降的仪器设施。基柱之上为直径14米,高21米,重12650吨的“承重体”钢筋混凝土身。通过计算,“承重体”的每平方厘米承重为12.65公斤。根据要求,如果“承重体”在三年时间里的沉降尺寸小于6厘米,则能够完全满足建设新柏林所需要的超级工程。1944年6月,“承重体”的沉降测试工作被中止,此时的数据为下沉了大约19厘米。因此,施佩尔决定只能在对凯旋门土层做加固后才能开始施工。

战争结束后,柏林市政府曾计划拆除“承重体”,但由于体量巨大且爆破施工可能会危急到附近的铁路设施和其他建筑,因而放弃了拆除工作。此后,柏林技术大学继续利用其收集沉降数据,用于研究柏林的土壤沉降比,直至1977年。自1995年起,“承重体”成为向公众开放的历史文物保护建筑。

南北轴线初期工程以在威廉二世时代的“第二帝国胜利林荫道”(国王广场南面)的路线上,修建“第三帝国胜利林荫道”(Siegesalle des III.Reiches)的名义开始修建。1938年,“第二帝国胜利大道”上的32尊德国历史著名选帝侯、边疆伯爵和普鲁士国王的花岗岩雕像被移至动物园“大星林荫道”(Grossen Sternallee)两旁。

南北轴线的核心建筑为体量惊人的“大广场”(Grosse Paltz)及其周边附属建筑物。这座“大广场”的位置原先为国王广场(Königsplatz,现共和国广场),占地面积35万平方米,计划用作大德意志帝国的主要校阅场,最多可容纳100万人在此集会。“大广场”周边将建设一系列宏伟建筑,其中在西面的克罗尔歌剧院(Krolloper)位置修建一座元首宫(Führerpalast),东面则保留1894年建成的帝国国会大厦,南面“大广场”入口处左右两侧则是新的帝国总理府(希特勒的第三座总理府)和国防军最高统帅部大楼

元首宫的宴会厅占地2940平米,可容纳2000名宾客。U型的花园立面总长670米。连同花园在内,整个元首宫的占地面积将达到200万平方米。

希特勒的元首宫办公室占地900平方米。尽管名为办公室,但实际上希特勒并不在此办公,其奢华的装修和陈设将大多数都用在公务接待。施佩尔曾将元首办公室与美国白宫的会客厅做过比较,确定前者的面积为后者的8倍。

柏林南北轴线延长线区域,施佩尔则规划了一座新的卫星城——南城(Südstadt)。这座新城将安置21万居民,并建设可提供10万个工作岗位的大量工厂。

“大广场”北面则是一座宏伟的拱顶式建筑——“人民大会堂”。根据希特勒的想法,“大会堂”将是新柏林最重要的标志性建筑,其位于施普雷河河曲处,为此将稍微改变施普雷河的河道。早在1925年,希特勒本人便画过一份其臆想中的“大会堂”草图,后由施佩尔进行了一些修改。

“大会堂”占地为315米×315米,建成高度可达290米(一种说法为320米),将成为那个时代最大的拱顶式建筑。“大会堂”的四方形基础建筑高74米,然后在离地高度98米处建设一个直径250米的拱顶。这个拱顶的尺寸将是罗马的圣伯多禄大殿(圣彼得大教堂)拱顶的17倍。拱顶上方为一个塔式天窗。天窗塔顶部最初设计安装一个被月桂环环绕、抓着万字徽的巨型鹰徽,后根据希特勒在1939年要求改为一个抓紧地球的狮鹫。

“大会堂”入口处立着34根直径3米、高30米的花岗岩石柱。入口处一侧将安防肩扛地球的希腊神话“擎天神”阿特拉斯(Atlas)雕塑,另一侧是古罗马神话“大地之母”特鲁斯(Tellus)雕塑(网络上部分模型显示两侧都是阿特拉斯雕塑)。这些15米高的雕塑都将出自雕塑家阿诺·布雷克之手。四方形基础建筑的4个角塔上将各安装一座四马战车。

“大会堂”内堂将作为“顶礼区”(Kultraum)和会堂(Kongress),占地面积约3.8万平方米,内部将建设一个直径140米、高30米的3层环形看台(一些模型照片显示为4层看台)。看台上方则撑起了100根24米高的大理石柱。内堂入口对面将建设一面50米高、28米宽的呈弧内嵌式幕墙,从而将环形看台切开。幕墙地面嵌满金色马赛克,幕墙前方立着一根14米高的大理石柱,柱顶安装一个镀金的帝国鹰徽。大理石柱前方则是帝国元首的演讲台。施佩尔预计“大会堂”内堂可容纳15万至18万人。届时,“大会堂”将作为大德意志帝国重要的活动和大型会议举办地。同时,大德意志帝国也将将其向其他几个国家展示国力的又一个鲜明的标志。但是,对于一个如此庞大的室内会场,施佩尔后来担心18万人在会堂内呼吸所凝结的水滴,将无异于在室内下一场小雨。

希特勒预计“大会堂”建设成本约为10亿帝国马克,因此就需要日后主要是依靠“大会堂”的旅游门票收入偿还建设贷款。“大会堂”的建设工作需要大量劳力,为此于1939年在如今的施潘道新教瓦尔德医院(Ecangelisches Waldkrankenhauses Spandau)位置开工建设了一座“大会堂工人城”,以安置8000名建筑工人,但这一工程后也在1942年停工。目前该地块尚存有部分“工人城”建筑。此外,施佩尔还准备在柏林施塔克区的田野大街(Staakener Feld Strasse)建一座外籍强迫劳工营,参与“大会堂”的建设。施佩尔原本预计“大会堂”将在1950年与新柏林的整体改造工程同时完工。如今,“大会堂”用地已经被建设成联邦德国总理府和施普雷河河曲公园。

1937年,德国开始在柏林奥林匹克体育场西南面的格鲁讷森林建设防卫技术学院(Wehrtechnissche Fakultät)。该项目为柏林大学城的一期工程。在施佩尔的计划中,柏林大学城亦将建设一座宏伟的巴台农圣殿式的大礼堂和一座大学附属医院,以取代柏林城内的夏洛特医院(Charité,目前德国最好医院,亦是欧洲最大的综合医院)。

■ 四十年代从柏林帝国体育中心的迪特里希·艾咔特露天剧院(Dietrich Eckate Freilichttribune)方向拍摄的柏林奥林匹克体育场。照片中央为“五月会场”(Mai Feld)。右侧的高塔为名为“元首塔”的钟塔,钟塔下方便是“朗格马克堂”。在施佩尔的“世界之都日耳曼尼亚”规划中,此地将建设一座体量更大的“朗格马克堂”。

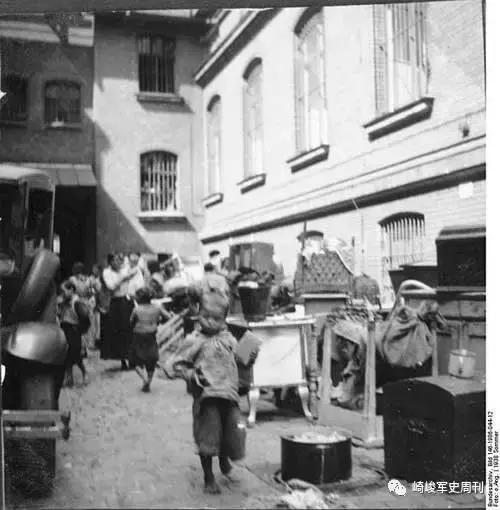

为了腾出新建项目的土地,施佩尔须拆除大量街区,为此柏林议会通过了一道法律,批准了相应的拆迁计划。1938年开始,尽管柏林城内存在着严峻的住房缺口(10万套住宅),施普雷河河曲地区和滕普霍夫地区依然成了尘土飞扬的拆迁工地,用于建设“大会堂”和火车南站。1941年,GBI预计柏林总拆迁量约为52144套住宅(约占柏林总住宅量的3.63%),涉及的搬迁人口约15万至20万人。在拆迁计划中,犹太人房主和租户将被无条件驱逐出住所,用于安置德意志人口拆迁户、特权人口、体制人口和建筑工人,部分也将用于帝国首都建设总监察处办公场所。另外,施佩尔还须拆除大量城市公墓,迁走数以万计的骸骨。战争爆发后,施佩尔暂时中止了拆迁工作,但强制驱逐犹太人的工作始终没停止。

施佩尔的柏林改造计划非常庞大,需要无法计数的建筑材料。为此,施佩尔与希姆莱达成约定,由党卫队控制的集中营生产建筑材料。党卫队利用GBI的资金成立了一家“德国土石方有限责任公司”。GBI为党卫队集中营系统提供建设资金,后者则用石材和其他建材偿还GBI的无息贷款。1937年至1942年,党卫队几乎将所有集中营建设于黏土矿或采石场周边地区。施佩尔还亲自建议党卫队在西里西亚的格罗斯-罗森(Gross-Rosen)和阿尔萨斯的纳茨维勒-施特鲁特霍夫(Natzweiler-Struthof)地区建立集中营,以获取上述两地的花岗岩石材。施佩尔还建议划在占领法国后,将纳茨维勒-施特鲁特霍夫集中营搬迁至法国孚日山地区,以开采那里的红色花岗岩。

由于战前,德国工人将主要参与战争物资的生产工作,战争爆发后又有大量工人被征召入伍。因此,施佩尔计划将主要使用外籍强迫劳工和集中营囚犯建设新柏林。这这中间还包括犹太人、吉普赛人、同性恋、“反社会者”(Asozialen)和“耶和华见证人”,后者作为恪守中立、拒绝服役的宗教团体,拒绝效忠于纳粹并向希特勒敬礼,因而受到了纳粹的压迫。所谓的“反社会者”包括性格孤僻者、懒惰分子和女同性恋。GBI在1940年预计在德国赢得战争胜利后将投入大约18万名外籍强迫劳工和战俘建设新柏林,因此就需要在柏林及其周边地区修建大约1000座强迫劳工营。

根据希特勒的设想,德国将在1945年赢得二战的胜利,随后可以全力完成“世界之都日耳曼尼亚”的建设工作,并计划于1950年在新柏林举办全世界为之瞩目的世界博览会。但是,纳粹德国未能赢得如常所愿,不仅未能赢得战争,反而让柏林伴随着帝国的毁灭沦为废墟,世界之都沦为废都。柏林被战胜国分区占领亦成为东西德走向分裂的预兆。1948,西方三国占领区成立联邦德国。1948年6月24日,苏军切断了西占区与柏林的水陆交通,从而爆发第一次柏林危机。1949年,民主德国成立,首都定在东柏林。1961年8月13日,苏联及东德封锁东西柏林之间的边界,开始在东柏林境内修建与西柏林分隔的柏林墙,柏林的历史再次蒙上了悲情的阴霾。

1989年11月9日,在苏东剧变进程中,东德政府宣布开放柏林墙,允许公民申请访问联邦德国以及西柏林。1990年6月,东德继而正式决定拆除柏林墙,而柏林墙的倒塌为两德的统一铺平了道路。4个月后的1990年10月3日,两德最终统一。1991年,德国议会决定在2000年之前将首都从波恩迁回柏林。此后,柏林展开了大规模重建工作,在国会大厦北面修建了新的国会和总理府。

整个二十世纪,德国在31年的时间中经历了2次争夺世界霸权的战争,两次都带着耻辱战败。二战后,从废墟中重建的柏林又经历了数十年的分裂,失去了成为国际性大都会城市的发展时机。两德统一后,虽然历经重建,但从小编本人眼光中,柏林只是德国的政治中心,其在规划、规模与建设上仍比不上巴黎和伦敦,或许“世界之都日耳曼尼亚”将永远存在于一些德国人的梦想之中,而上一个为之疯狂的人则早已随它而去。